| |

|

Bitte wählen Sie per Mausklick: |

Blättern nach unten |

Erläuterungen zur InformationsseiteDie Kulturlandschaft Osnabrücker Land umfaßt ausgedehnte Fluren vielfätigem

Charakters. Der nördliche Teutoburger Wald, das reizende Wiehengebirge mit seinen sanften Höhen,

dazwischen das Grönegau, die Norddeutsche Tieflandebene jenseits des Mittellandkanals mit ihren Mooren

und landwirtschaftlichen Nutzflächen. Bauernland mit Niederdeutschen Bauernhäusern hier und im angrenzenden Artland jedoch auch mit einem Blick in die westfälische Nachbarschaft. |

|

|

Funktionelle und ästhetische Details Die Niederdeutschen Bauernhäuser wurden vollkommen auf Zweckmäßigkeit eingerichtet. Auch damals galt es natürlich wie heute auch, sich ein wenig vom Nachbarn abzuheben. Das eine oder andere Hauselement erhielt dann eben besonders aufwendige Gestaltung. Doch auch einfache Ideen, die noch nicht einmal Mehrkosten verursachten, setzten die Zimmerleute mit Geschick um. Hier geht es um simple Belüftungslocher für den Speicher. Sie sind wie zu sehen, zwar arg betagt, legen jedoch Zeugnis von jenem Geschick ab, Holz Gestalt zu geben. Auf dem Bild darunter ziert eine simple Heuklappe die Hausfront. |

|

|

Alt wie Methusalem Das ist zwar übertrieben, doch geben stattliche Eichenbalken dem Fachwerk hier im Wittlager Land schon seit 1669 seinem Halt ! Ich schreibe es im Jahre 2015, also sind es 318 Jahre. Zu dieser Zeit waren zum Beispiel Bach (1685) und Goethe (1749) noch lange nicht geboren. Es wurde mit Gulden bezahlt, sofern im Beutel vorhanden. Der Zwinger in Dresden war im Bau (Barock-Epoche) und Hans Jacob von Grimmelshausen veröffentlichte seine fünf Bände vom abenteuerlichen Simplicissmus. Der Maler Rembrandt von Rijn starb und die Deutsche Hanse hatte ihren letzten Tage. Beachtlich, das Spiegelteleskop wurde 1669 erfunden. |

Groschen als Beispiel damaliger Währung |

|

Das Eulenloch Die Eule auch wiederum als Symbol der Klugheit, erhält besondere Zuwendungen im Niederdeutschen Fachwerkhaus. Hoch oben am Dachfirst, an der Verankerung des Giebelspießes kann sie zum Getreidespeicher gelangen, um sich ihren Nistplatz dort einzurichten. Sozusagen mitten in der Mäusespeisekammer. Der Mensch hilft ihr und sie dem Menschen. |

|

|

Zeugnis eines Hausbrandes Am neunten Tag des zweiten Mondes Anno den 24. April 1781. |

|

|

Ornamente

|

Typische Ornamente schmücken das Dielentor, in denen tiefe Symbolik liegt.

Und immer wieder die Sonne für Licht, Liebe, Lebenskraft und den Taktgeber allen Lebens. |

|

Balkenspruch

|

Sinnige Balkensprüche breiten sich über die gesamte Länge der Frontseite des Fachwerkhauses aus. |

|

Spott am Balken

|

Einen Balken scharfkantig absägen und als sichtbares Element des Fachwerkhauses anbringen, das widerstrebte den einfallsreichen Zimmerleuten. Vielmehr ließen sie ihren Ideen freien Lauf, wie man hier am Stützbalken (Knarren) sehen kann. |

|

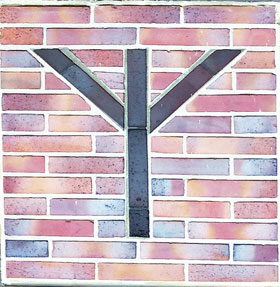

Runen sind auch im Spiel

Hier handelt es sich um die Restauration eines Niederdeutschen Fachwerkhauses, bei dem der Bauherr die Gefache mit Runen schmückte. Runen sind die Schriftzeichen der Germanen, wahrscheinlich aus dem Norden Europas stammend, und bestehen als komplettes Alphabet aus 24 Zeichen. Dem Zauber-Charakter dieser Schrift läuft es allerdings zuwider, eine Rune nur als Buchstabe zu bezeichnen, sondern aus der Kombination langer und kurzer Schriftelemente oder Ritzungen ergeben sich Deutungen der Natur und aus dem Leben der Menschen, was die Naturvölker bei jeder Gelegenheit im Vordergrund stellten. Run bedeutet als germanisch-keltisches Wort Geheimnis oder als altsächsische Auslegung «runa» für heimliches Flüstern.

Rune ᛉ mit dem Lautwert Z Es ist nicht so, daß Runen aus dem Spiel sind. So bedeutet das moderne, drahtlose Übertragungsverfahren Bluetooth übersetzt Blauzahn. Für den schwedischen Entwickler dieser Technologie lage es nahe, hierfür den Spitznamen des Wikingerkönigs Harald «Blauzahn» Gormson zu wählen. Das Bluetooth-Symbol setzte sich aus aus den Runen für die Buchstaben h und b zusammen. Gewußt ? |

Runenstein im archäologischen Museum Haithabu

Der Runenstein von Stentoften |

|

Vom Anruf der Götter zum Schutz der Heimstätte Holz und nochmals Holz, sogar die Nägel und Zapfen für den Halt der Balken.

Dazu kam noch in den frühen Zeiten dieses Häusertyps das Stroh- oder Rietdach und die offene

Feuerstelle inmitten des Hauses zum Kochen und Wärmen.

Grenzverlauf des alten Sachsenlandes um das Jahr 775. |

Der Holznagel verleiht den Ganzen seinen Halt

und immer wieder Holz

Bei Eielstädt, einem östlich von Bad Essen angrenzenden Ortsteil, überschnitten sich in etwa die Stammesgebiete der Engern und Westfalen, was im Ortswappen zum Ausdruck kommt.

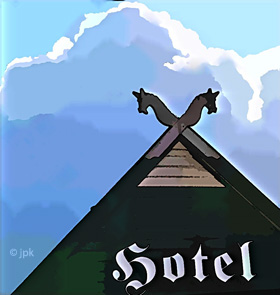

Auf dem Dachfirst der Fachwerkhäuser an der Bergstraße in Bad Essen, zur Deutschen Fachwerkstraße gehörend, sind die zwei genannten Symbole zu sehen. |

|

Gekreuzte Pferdeköpfe auf dem Dachfirst

Pferde sind fabelhafte Lebewesen. Ich saß auf einer Bank direkt neben einer rückwärtigen Pferdeweide, auf der sich Stuten mit ihren Fohlen übermütig tummelten. Aus der Umhängetasche nahm ich einen Apfel und wollte ihn in Ruhe verzehren. Nach einem Biß schwenkte ich den Arm zu Seite, was wohl eine Stute wahrnahm und als Einladung zur kleinen schmackhaften Mahlzeit betrachtete. Der restliche Apfel sollte nun ihr gehören und das Pferd rollte förmlich mit großem Geschick den Apfel aus meiner Hand. Die Stute ließ sich anschließend noch reuevoll streicheln, auch nicht schlecht, schönes glattes braunes Fell, zusätzlich noch von der Sonne erwärmt. Doch was hat meine kleine Geschichte mit den gekreuzten Pferdeköpfe auf dem Dachfirst zu tun, auf die aufmerksame Kinder und Erwachsene gleichermaßen ihren fragenden Blick werfen, weil sie sich einmal anschauen und ein anderes Mal ihre Blicke voneinander abwenden? |

Die alten Symbole erleben eine Renaissance.

Die Köpfe einmal anders herum gesetzt.

Etwa Ende des 18. Jahrhunderts angebracht |

|

Der Geckpaul - Rätsel auf dem Dache Eine ganze Menge Namen und Deutungen werden dem Giebelspieß zugeordnet. Während für seine bautechnische Beschreibung völlige Klarheit herrscht, gelingt das bei der Sinndeutung des Gecks, so wird er auch noch benannt, nicht völlig, da auch hier eine große Lücke der Schriften aus fernen Zeiten klafft. Auch hier sind es wieder nebulöse Geschichten aus der Vergangenheit des Stammes der Sachsen, die sich jedoch recht unterhaltend wahrnehmen.

Alter Geckpaul auf dem Dache, du hast schon einiges hinter dir in deinen, sagen wir einmal 250 Jahren. Wie viele Donnerschläge und Blitze über dir wehrtest du ab, Regen, Eis und grelle Sonne. Unter deinem Dach wuchsen viele Generationen heran, es zog Glück durchs Haus aber auch Ärger und Pech. Hochzeiten sind zu nennen, viele Kinder spielten vor dem Tore und du gabst für Ruhm und Vaterland deine Söhne zum Kampfe, die wenn sie Glück hatten, mehr oder weniger heile wieder zurück kamen.

Mühvolles Kopieren - leider aber nicht auf Knopfdruck hin. |

Zimmermeister Wilker aus Hüsede und die Bohmter Kunstwerkstatt Trentmann nehmen die Pflege dieses Kleinods des Volktums unter ihre liebevolle Obhut. |

|

Der Geckpaul – Elemente eines Klassikers

Tradition über Jahrhunderte |

Die einzelnen Elemente der »Irminsul« sind folgenden germanischen Göttergestalten gewidmet,

wobei sich Form und Farbe der kreativen Auffassung des Bauherrn unterordnen: |

|

Vom mystischen Giebelspieß und seinem Konnex zur Irminsul

Beim Stamm der alten Sachsen spielten sich religiöse Zermonien oder Kulthandlungen stets unter freiem Himmel in einem heiligen Hain ab. Eine Lichtung mit Wasserquelle mußte es sein. Sie wollten freien Kontakt nach oben zu ihren Göttern herstellen, wobei sie eine mächtige, fabelhaft verzierte Säule aufstellten, die sie Weltenbaum oder Irminsäule nannten. Ihr Götterglaube begleitete sie Tag für Tag und wollte das Leben auf eine Bahn der Hoffnung positionieren. Solche Irminsäulen von gewaltiger Statur befanden sich der Überlieferung nach an verschiedenen markanten Orten des alten Sachsenlandes, wobei immer wieder die ehemalige Eresburg als Wall- und Fliehburg genannt wird (Obermarsberg im Hochsauerland).

Der Franke kommt, der Franke!

Blick von der Südseite des Süntels (Teufelskanzel) in die Weser-Ebene.

Karl der Große zerstört die Irminsul.

Kaiser Karl der Große | |

|

Dererlei Raubeine, wie die Sachsen bezeichnet wurden, sollten von nun an Christen und sittsamme Bürger des Frankenlandes werden. Doch die Christianisierung der Sachsen durch Karl den Großen und seiner Nachfolger war nicht etwa ein kurzer Prozess, sondern er zog sich bis zum Jahre 804 hin, also immerhin über 32 Jahre. Die Sachsen wählten in ihren Volksversammlungen Herzöge, denen sie im Kampfe folgen wollten. Ihr einflußreichster Heerführer nannte sich Widukind, der auch als Sachsenherzog in die Geschichte einging.Widukind hatte alle sächsischen Stämme hinter sich, und so schlug er im Jahre 782 am Süntel in den Schluchten des Weserberglandes ein fränkisches Aufgebot. Die beiden Heerführer Adalgis und Geilo samt ihres Heeres wurden bis auf einen kümmerlichen Rest vernichtet. Doch die Rache des Frankenkönigs war unerbitterlich und gipfelte im Blutgericht von Verden, womit er maßgeblich mit seinem überlegenen Heer den Widerstand der tapferen Sachsen brach.

Schwergewichtige Steine erinnern an das Verdener Blutgericht im Sachsenpark von Verden. Widukind sah seine Sachsen dem Niedergang geweiht, erkannte schließlich die fränkische Herrschaft an, und schloß mit dem Frankenkönig Frieden. Er erfüllte auch die Bedingung, sich zur Annahme des christlichen Glaubens taufen zu lassen, was im Jahre 786 in der Pfalz Attigny an der Aisine vollzogen wurde. Das sächsische Taufgelöbnis oder auch Abschwörungsformel sei hier genannt:

Porträt von Widukind, im gleichnamigen Museum der Stadt Enger zu sehen (hier als Ausschnitt) Um nun den Bezug auf die heutigen Irminsäulen alias Irmsul alias Giebelspieß oder Geckpaul herzustellen, sind die über viele Jahrhunderte überlieferten Sagen des Götterglaubens der Sachsen wach geblieben. Ja, mit zunehmend zeitlichem Abstand wurde die germanische Mythologie sogar immer populärer, nicht zuletzt vielleicht auch durch die visuell äußerst ausdrucksstarken Schriften der Edda, wie sie etwa im 12./13. Jahrhundert entstanden und immer noch zur heutigen Literatur gehören. Die ersten Fachwerkhäuser mit der hier beschriebenen Symbolik wurden im 16. Jahrhundert gebaut, während sich der Frankenkrieg im 8./9. Jahrhundert ereignete. Die Zeitspanne, nun noch einmal auf unsere Gegenwart ausgedehnt, ist natürlich eine gewaltige.

| |

|

Quellennachweis und Gemeinfreiheit dieses Fotothemas Bitte beachten Sie meine Foto-Urheberrechte !

Wenn nicht anders gekennzeichnet, stammen Fotos und Filme aus meinem Bildarchiv. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ URL dieser Webseite: |

|

Kontakt zum AuthorWenn Sie mir zum Thema etwas mitteilen möchten, |

|

|

Vielen Dank für Ihr Interesse ! | |